Einführung in die Differentialrechnung

Vom Differenzenquotienten zum Differentialquotienten: Die Herleitung der Ableitung

Bevor wir Funktionen ableiten und ihre Geheimnisse lüften, ist es entscheidend, den Ursprung und die Bedeutung des Ableitungsbegriffs zu verstehen. Dieser erste Hauptabschnitt führt dich schrittweise von der Betrachtung einer mittleren Veränderung über ein Intervall hin zur exakten Bestimmung der Änderung in einem einzigen Punkt. Du lernst die Konzepte des Differenzenquotienten und Differentialquotienten kennen, die die Brücke zwischen der Steigung einer Sekante und der Steigung einer Tangente schlagen.

Die mittlere Änderungsrate: Sekantensteigung und der Differenzenquotient

Am Anfang steht die mittlere Änderungsrate. Dieser Wert beschreibt, wie sich der Verlauf eines Graphen über ein bestimmtes Intervall, also zwischen zwei Punkten, ändert. Wir werden eine Gerade – die Sekante – durch diese beiden Punkte legen und deren Steigung mit dem sogenannten Differenzenquotienten bestimmen. Es wird schnell klar, dass diese Begriffe – mittlere Änderungsrate, Sekantensteigung und Differenzenquotient – Synonyme für das gleiche grundlegende Konzept sind.

m13v0257 Bevor es mit der Differentialrechnung richtig losgeht, müssen wir zunächst über die mittlere Änderungsrate einer Funktion sprechen. Dies ist ein Wert, der beschreibt, wie sich der Verlauf eines Graphen auf einem Intervall - also zwischen zwei Graphenpunkten - ändert. Man legt dazu eine Gerade - die Sekante - durch die beiden Graphenpunkte und bestimmt deren Steigung mit Hilfe des sogenannten Differenzenquotienten. Du wirst sehen, dass die Begriffe mittlere Änderungsrate, Sekantensteigung und Differenzenquotient Synonyme für die gleiche Sache sind.

| auf teilen

Die momentane Änderungsrate: Tangentensteigung und der Ableitungsbegriff

Nachdem wir die mittlere Änderungsrate verstanden haben, gehen wir einen Schritt weiter: Wie bestimmen wir die Änderung in einem einzigen Punkt? Durch eine kontinuierliche Verkleinerung des Intervalls wandelt sich der Differenzenquotient in den Differentialquotienten um. Dieser Grenzwert ist das Herzstück des Ableitungsbegriffs und ermöglicht es uns, die exakte Steigung des Funktionsgraphen in jedem beliebigen Punkt zu bestimmen – die sogenannte Tangentensteigung.

m13v0258 Im vorigen Video hast du den Differenzenquotient kennengelernt, mit dem man die mittlere Änderungsrate einer Funktion bestimmt. In diesem Video lernst du, wie man durch Verkleinerung des Intervalls allmählich zur momentanen Änderungsrate gelangt. Der Differenzenquotient geht dabei in den Differentialquotienten über. Dies führt zur Einführung des Ableitungsbegriffs. | auf teilen

Die Ableitung "zu Fuß" bilden: Berechnung mittels h- und x₀-Methode

Nachdem Sie das Konzept des Differentialquotienten verstanden haben, geht es nun an die praktische Berechnung der Ableitung für konkrete Funktionen. Es gibt zwei gängige und fundamentale Methoden, um die Ableitung "zu Fuß" – also direkt über den Grenzwert des Differentialquotienten – zu bestimmen: die h-Methode und die x₀-Methode. Beide Wege führen zum Ziel, wobei die x₀-Methode oft eine Polynomdivision erfordert. Dieses "zu Fuß" Ableiten ist zwar aufwendig, festigt aber Ihr tiefes Verständnis für den Ableitungsbegriff.

m13v0029 Die sogenannte h-Methode zur Bestimmung der Ableitung an einer Stelle durch Grenzwertberechnung des Differentialquotienten. | auf teilen

m13v0259 In diesem Video lernst du, wie man mit Hilfe der sogenannten x0-Methode die Ableitung einer Funktion berechnet.

Du wirst sehen, dass man bei der Anwendung der x0-Methode üblicherweise eine Polynomdivision durchführen muss, um den Bruch zu vereinfachen und den Grenzwert berechnen zu können. An einem Beispiel wird das alles ausführlich vorgemacht.

| auf teilen

Effizientes Ableiten: Grundlegende Ableitungsregeln und erste Anwendungen

Das "zu Fuß" Ableiten mittels Differentialquotienten ist essentiell für das Verständnis, aber im Alltag oft zu aufwendig. Glücklicherweise gibt es leistungsstarke Ableitungsregeln, die dir die Arbeit enorm erleichtern! Dieser Abschnitt macht dich mit den absoluten Grundregeln der Oberstufenmathematik vertraut, die es dir ermöglicht, eine breite Palette von Funktionen – von ganzrationalen Funktionen bis hin zu einfachen Wurzel- und Bruchfunktionen – schnell und korrekt abzuleiten. Darüber hinaus lernst du erste wichtige Anwendungsfälle kennen, wie die Bestimmung der Steigung an einem Punkt oder das Auffinden von Punkten mit einer bestimmten Steigung.

Die Basis: Potenzregel, Faktorregel, Summenregel und Konstantenregel

Hier werden die grundlegenden Bausteine des Ableitens gelegt. Sie lernen die Potenzregel für Terme der Form xⁿ, die Faktorregel für Multiplikationen mit einer Konstanten, die Summenregel für Summen und Differenzen von Funktionen sowie die Konstantenregel kennen. Diese Regeln sind das Handwerkszeug, um ganzrationale Funktionen sicher abzuleiten. Wir zeigen auch, wie Sie einfache Bruchfunktionen und Wurzelfunktionen durch Umschreiben in die Potenzschreibweise mit negativen oder gebrochenen Exponenten ableiten können.

m13v0156 In diesem Video werden die grundlegenden Ableitungsregeln erklärt, die du bis zum Ende der Einführungsphase kennen solltes. Mit diesen Regeln kann man ganzrationale Funktionen ableiten.

| auf teilen

m13v0192 In diesem Video wird gezeigt, wie du einfache Bruchfunktionen ableiten kannst, nachdem du sie in die Potenzschreibweise umgeschrieben hast.

Diese Funktionen haben alle Grundkurs-Niveau.

| auf teilen

m13v0195 In diesem Video wird gezeigt, wie du einfache Wurzelfunktionen ableiten kannst, nachdem du sie in die Potenzschreibweise umgeschrieben hast.

Diese Funktionen haben alle Grundkurs-Niveau.

| auf teilen

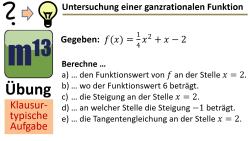

Praktische Anwendung: Steigungen bestimmen und erste Übungsaufgaben

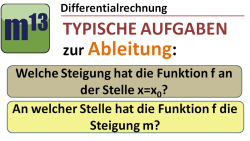

Mit den grundlegenden Ableitungsregeln kannst du nun die Steigung einer Funktion an jedem Punkt bestimmen. Dieser Abschnitt behandelt zwei häufige und klausurrelevante Aufgabentypen: Wie du die Steigung einer Funktion an einer gegebenen Stelle ermittelst und wie du die Stellen finden, an denen eine Funktion eine bestimmte Steigung hat. Durch praxisnahe Übungen festigst du dein Wissen und erkennst, dass die Vorgehensweise prinzipiell für alle Funktionstypen gleich ist.

m13v0810 Für diese Aufgabe geht es darum, die erste und zweite Ableitung einer Reihe von Funktionen zu bestimmen. Obwohl die Funktionen auf den ersten Blick unterschiedlich oder sogar kompliziert wirken, lassen sie sich alle mit den grundlegenden Ableitungsregeln berechnen. Hierbei kommen die Summenregel, die Produktregel, die Faktorregel, die Potenzregel und die Konstantenregel zum Einsatz. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0319 In diesem Video werden zwei wichtige Aufgabentypen zu Ableitungen besprochen: 1) Wie ermittelt man die Steigung einer Funktion f an einer gegebenen Stelle? und 2) An welchen Stellen hat die Funktion f eine gegebene Steigung m?

Weil diese Aufgabentypen dieselbe Sache von verschiedenen Seiten betrachten, wird dies schon mal gerne verwechselt. Dieses Video soll Klarheit bringen. Und das Gute ist: die Vorgehensweise ist dieselbe, egal, um welche Art von Funktion des sich handelt. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0654 Eine klausurtypische Aufgabe, bei der es um die Anwendung der Ableitung geht. Hier geht es insbesondere darum zu erkennen, welcher Rechenansatz zu verwenden ist, wenn nach der Steigung an einer bestimmten Stelle gefragt wird bzw. wenn gefragt wird, an welche(n) Stellen der Graph einer Funktion eine bestimmte Steigung hat. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

Funktionsanalyse I: Graphisches Ableiten und der visuelle Zusammenhang

Ableitungen sind nicht nur Rechenoperationen, sondern schlüsseln tiefe Erkenntnisse über den Verlauf und die Eigenschaften einer Funktion auf. Bevor wir uns in komplexe Rechnungen stürzen, ist es hilfreich, den visuellen Zusammenhang zwischen einer Funktion und ihrer Ableitung zu verstehen. In diesem Abschnitt lernen Sie, wie sich bestimmte Eigenschaften des Funktionsgraphen (f) in den Eigenschaften des Graphen ihrer Ableitungsfunktion (f') widerspiegeln und umgekehrt. Das graphische Ableiten ist ein wichtiger Aufgabentyp, der Ihr intuitives Verständnis für die Differentialrechnung schärft.

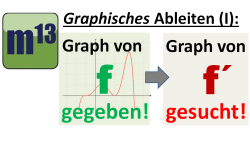

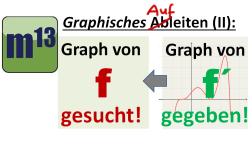

Graphisches Ableiten: Von f zu f' und zurück

Dieser Abschnitt zeigt dir, wie du den Verlauf des Graphen der Ableitungsfunktion f' aus dem Graphen der Funktion f ableiten kannst und umgekehrt. Durch die Betrachtung von Steigungen, Extrempunkten und Krümmungen lernst du, die wichtigen Zusammenhänge zwischen einer Funktion und ihren Ableitungen visuell zu interpretieren. Dies ist eine häufige Übungsaufgabe, die dein Verständnis für die Kernkonzepte der Differentialrechnung vertieft.

m13v0200 In diesem Video wird gezeigt, wie man anhand des gegebenen Funktionsgraphen der Funktion f den Verlauf des Graphen der Ableitungsfunktion f' ermitteln kann. Dieses graphische Ableiten ist ein häufiger und wichtiger Aufgabentyp, weil hierdurch der Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitung geübt werden kann. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0201 In diesem Video geht es um die die Umkehrung des graphischen Ableitens. Es ist der Graph einer Ableitung f' gegeben und man soll einen Graphen einer möglichen Ausgangsfunktion f finden.

| auf teilen

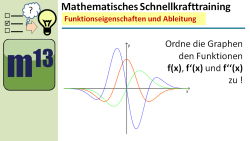

m13v0589 Bei dieser Übungsaufgabe aus der Serie "Mathematisches Schnellkrafttraining" musst du deine Kenntnisse zum graphischen Ableiten anwenden... | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download Musterlösung auf Patreon

Interpretation: Funktionseigenschaften aus Ableitungen und Graphen erkennen

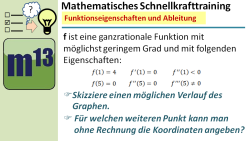

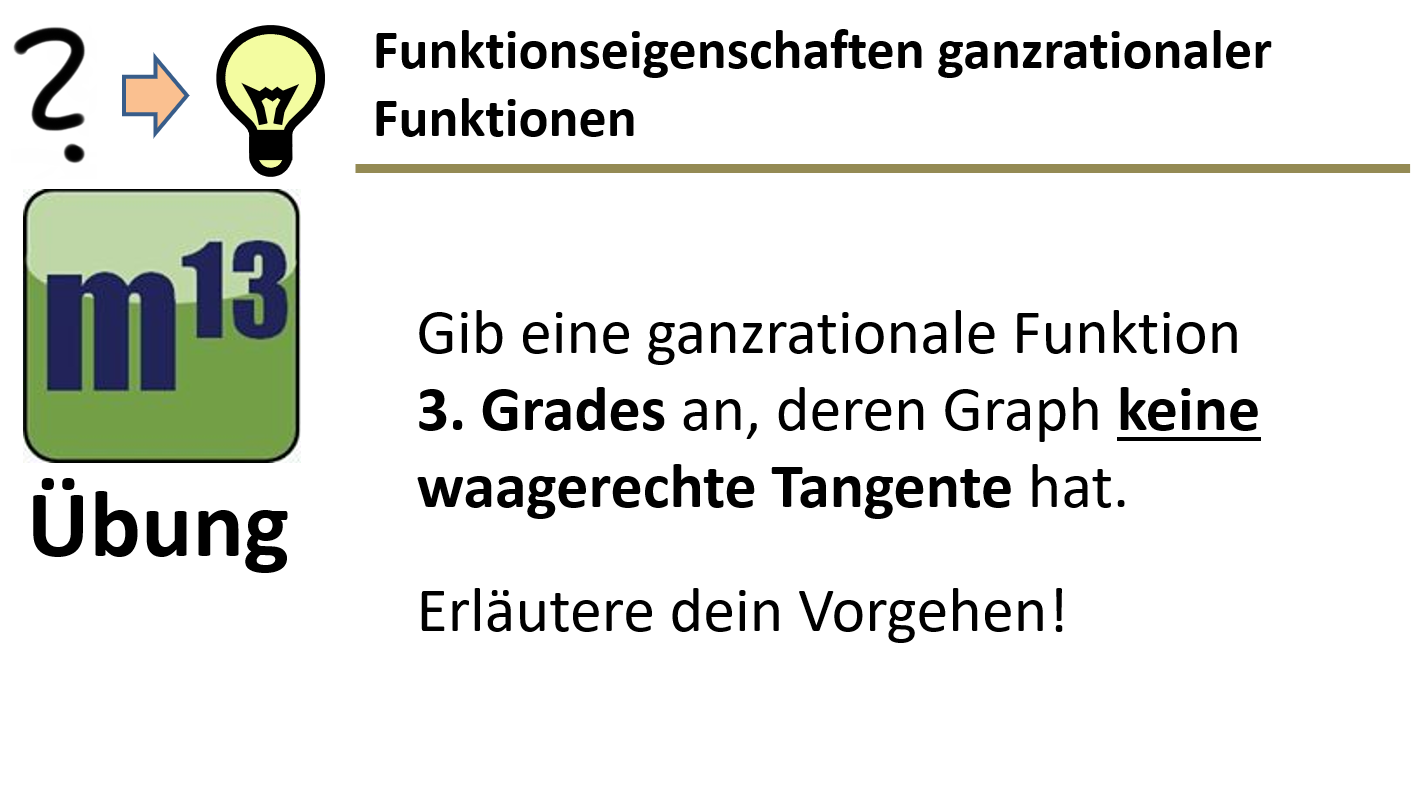

Hier vertiefen wir die Interpretation des Zusammenhangs zwischen einer Funktion und ihren Ableitungen. Du lernst, wie du Funktionseigenschaften aus gegebenen Informationen über f, f' und f'' ablesen und sogar einen möglichen Funktionsgraphen skizzieren kannst. Von der Analyse der ersten Ableitung für Monotonie und Extrempunkte bis zur zweiten Ableitung für Krümmungsverhalten und Wendepunkte – dieses Wissen ist entscheidend, um das Verhalten von Funktionen umfassend zu verstehen und in klausurtypischen Aufgaben anzuwenden.

m13v0596 Eine weitere Aufgabe über den Zusammenhang von Funktionseigenschaften und Ableitungen bei ganzrationalen Funktionen. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download Musterlösung auf Patreon

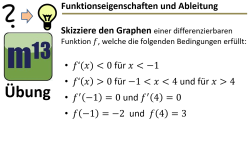

m13v0852 Bei dieser Aufgabe setzt du den Zusammenhang zwischen Tangentensteigung und Ableitung gezielt ein. Überlege dir, welche Konsequenzen eine gewünschte Eigenschaft einer Funktion für ihre Ableitung hat – und leite daraus eine passende Funktion ab. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0740 In diesem Video geht es um einen Aufgabentyp, der in Klausuren (auch in Abi-Klausuren!) regelmäßig vorkommt: man soll anhand vorgegebener Funktionseigenschaften − auch unter Einbeziehung der Ableitung − einen möglichen Graphen der Funktion skizzieren. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0761 Bei dieser Aufgabe sollst du anhand von gegebenen Informationen über Monotonieverhalten und relativen und absoluten Extrempunkten einen möglichen Verlauf eines Funktionsgraphen skizzieren. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

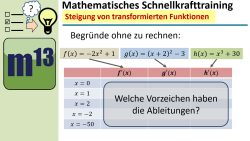

m13v0742 Um diese Aufgabe lösen zu können, musst du: (1.) den Verlauf von Grundfunktionen kennen; (2.) den Effekt der Transformation am Funktionsterm erkennen; und daraus (3.) das Steigungsverhalten der transformierten Funktion an gegebenen x-Stellen bestimmen können. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download Musterlösung auf Patreon

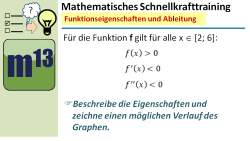

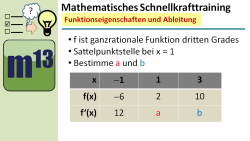

m13v0652 In diesem Video geht es über den Zusammenhang zwischen Funktionseigenschaften und der ersten und zweiten Ableitung. Eine Aufgabe aus der Videoserie "Mathematisches Schnellkrafttraining". | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0629 Bei diesem Aufgabe aus der Serie "Mathematisches Schnellkrafttraining" ist der Graph der ersten Ableitung der Funktion f" gegeben, und du sollst fünf Aussagen über die Ausgangsfunktion f bewerten, ob diese jeweils richtig, falsch oder unter bestimmten Bedingungen richtig ist. Beachte, dass es zu dieser Aufgabe noch eine Erweiterung mit fünf weiteren Fragen gibt (Video m13v0630). | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0630 Dies ist der zweite Teil der "Mathematisches Schnellkrafttraining"-Aufgabe mit fünf weiteren Aussagen zu einem Graphen einer ersten Ableitung, die wieder jeweils mit "wahr", "falsch" oder "unter bestimmten Umständen wahr" zu bewerten sind. Hier sind deine Kenntnisse über den Zusammenhang von Funktionseigenschaften und Ableitung sowie zu ganzrationalen Funktionen gefragt. Teil 1 dieser Aufgabe gibt es im Video m13v0629. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0616 Eine weitere Aufgabe aus der Serie "Mathematisches Schnellkrafttraining". Es geht um die Interpretation des Graphen der zweiten Ableitung, um Aussagen über die Ausgangsfunktion f zu beurteilen. Den zweiten Teil findest du unter der Aufruf-ID m13v0617. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0617 Dies ist der zweite Teil der Aufgabe mit fünf weiteren Aussagen über den Zusammenhang zwischen zweiter Ableitungsfunktion und Ausgangsfunktion. Der erste Teil hat die Aufruf-ID: m13v0616. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

Funktionsanalyse II: Monotonie, Extrem- und Wendepunkte rechnerisch bestimmen

Nach dem visuellen Verständnis geht es hier ins Detail: Wie bestimmst du rechnerisch die wichtigsten Eigenschaften und charakteristischen Punkte einer Funktion? Mit Hilfe der ersten und zweiten Ableitung lernst du systematisch, Monotoniebereiche, Extrempunkte (Hochpunkte, Tiefpunkte, Sattelpunkte) und das Krümmungsverhalten inklusive Wendepunkte zu identifizieren. Dieses Kapitel ist das Herzstück der Differentialrechnung für die Funktionsuntersuchung und bereitet Sie umfassend auf typische Aufgaben vor.

Monotonieintervalle und die Bestimmung von Extrempunkten

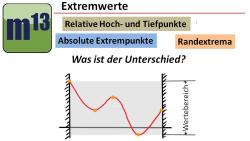

Das Monotonieverhalten einer Funktion beschreibt, ob ein Graph steigt, fällt oder konstant bleibt. Mithilfe der ersten Ableitung kannst du diese Intervalle präzise bestimmen. Wir behandeln zudem die Bestimmung von Extrempunkten – also Hoch-, Tief- und Sattelpunkten. Du lernst die notwendigen und hinreichenden Kriterien kennen, die entscheidend sind, um diese Punkte sicher zu identifizieren. Auch der Unterschied zwischen lokalen (relativen) und absoluten Extrema sowie Randextrema wird beleuchtet.

m13v0272 In diesem Video erfährst du, was man unter dem Monotonieverhalten einer Funktion versteht und wie man die erste Ableitung nutzen kann, das Monotonieverhalten einer Funktion zu untersuchen.

| auf teilen

m13v0273 In diesem Video wird an mehreren Beispielen vorgemacht, wie man das Monotonieverhalten einer Funktion untersucht. | auf teilen

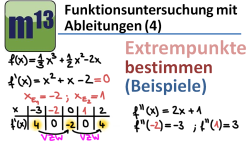

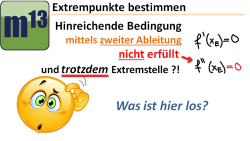

m13v0274 Dieses Video behandelt die Theorie der Extrempunktbestimmung mit Hilfe von Ableitungen. Hier wirst du die wichtigen Begriffe *notwendiges Kriterium* und *hinreichendes Kriterium* kennenlernen. | auf teilen

m13v0275 Hier wird die rechnerische Bestimmung von relativen Extrempunkten am Beispiel einfacher ganzrationaler Funktionen vorgemacht. | auf teilen

m13v0456 In diesem Video geht es um den Unterschied zwischen lokalen, relativen Extrema (mit waagerechter Tangente) und Extrema an den Rändern eines vorgegebenen Definitionsbereichs (sogenannte Randextrema). Randextrema müssen nicht unbedingt eine waagerechte Tangente haben, sie sind aber die höchsten bzw. niedrigsten Punkte auf einem betrachteten Intervall.

| auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

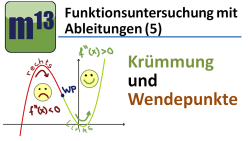

Krümmungsverhalten und die Ermittlung von Wendepunkten

Die zweite Ableitung gibt uns Aufschluss über das Krümmungsverhalten einer Funktion: Ist der Graph links- oder rechtsgekrümmt? Die Punkte, an denen sich das Krümmungsverhalten ändert, sind die sogenannten Wendepunkte. Sattelpunkte sind ein Spezialfall von Wendepunkten, bei denen die Steigung Null ist. In diesem Abschnitt lernst du, wie du diese wichtigen Punkte und das Krümmungsverhalten rechnerisch bestimmen kannst.

m13v0276 In diesem Video wird erklärt, was man unter dem Krümmungsverhalten einer Funktion versteht und wie man dies mit Hilfe der zweiten Ableitung untersuchen kann. Außerdem lernst du Wendepunkte als charakteristische Punkte eines Funktionsgraphen kennen, an denen sich das Krümmungsverhalten ändert.

| auf teilen

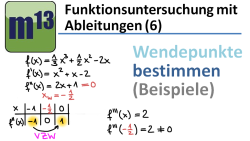

m13v0277 In diesem Video wird an Beispielen vorgemacht, wie man Wendepunkte und das Krümmungsverhalten einer Funktion rechnerisch bestimmt. | auf teilen

m13v0804 Dies ist eine Übungsaufgabe zur Untersuchung des Krümmungsverhaltens einer Funktion mithilfe der zweiten Ableitung. Während die Untersuchungsmethode dieselbe ist, unterscheiden sich die Funktionen hinsichtlich der anzuwendenden Ableitungsmethoden. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

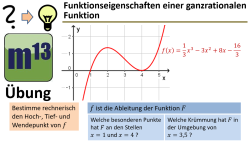

Die komplette Funktionsuntersuchung: Ein Überblick und Übungen

Dieses Kapitel führt die bisher gelernten Konzepte zusammen. Hier wird zusammenfassend dargestellt, wie du mit der ersten und zweiten (sowie bei Bedarf dritten) Ableitung eine vollständige Funktionsuntersuchung durchführen, um Monotonie, Extrempunkte, Krümmungsverhalten und Wendepunkte zu bestimmen. Wir betrachten zudem praxisnahe und klausurtypische Aufgaben, die dir helfen, dein Wissen zu festigen und anzuwenden, auch wenn die Funktion nur über ihre Ableitung gegeben ist.

m13v0278 Dieses Video fasst noch einmal übersichtlich zusammen, wie man mit Hilfe der ersten bis dritten Ableitung das Monotonieverhalten, relative Extrempunkte, Krümmungsverhalten und Wendepunkte einer Funktion bestimmen kann. | auf teilen

m13v0856 In dieser Aufgabe geht es um die Bestimmung von Extrem- und Wendepunkten einer ganzrationalen Funktion. Bei der Überprüfung der hinreichenden Bedingung mithilfe höherer Ableitungen kann es vorkommen, dass keine eindeutige Aussage möglich ist. In diesem Fall musst du das Vorzeichenwechselkriterium anwenden. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0787 In dieser Aufgabe analysierst du eine ganzrationale Funktion f, von der jedoch nur die Ableitungsfunktion gegeben ist. Du sollst die Monotonieintervalle von f bestimmen und die x-Stellen der Hoch- bzw. Tiefpunkte des Graphen ermitteln. Dabei stellt sich die Frage: Warum lässt die Untersuchung der Ableitungsfunktion keine direkten Rückschlüsse auf die genauen Punktkoordinaten der Extrempunkte der Ausgangsfunktion f zu? | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0374 In diesem Übungsvideo geht es um die Untersuchung von Funktioneigenschaften (Extrempunkte, Tangente, Krümmung) mit den Mitteln der Differentialrechnung. Dies ist ein Video aus der Serie "So ähnlich im Abi gesehen"; eine ähnliche Aufgabe wurde im Abi des Landes Bayern von 2018 gestellt. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

Tangenten und Normalen: Geraden am Funktionsgraphen

Vertiefende Übungen und Zusammenhänge in der Funktionsuntersuchung

Die Differentialrechnung ermöglicht es uns nicht nur, die Steigung eines Funktionsgraphen an einem Punkt zu bestimmen, sondern auch die Gleichungen von Geraden aufzustellen, die in einem besonderen Verhältnis zum Graphen stehen: Tangenten und Normalen. Eine Tangente schmiegt sich im Berührpunkt perfekt an den Graphen an und hat dort dieselbe Steigung wie die Funktion. Eine Normale verläuft im Berührpunkt senkrecht zur Tangente. Dieses Kapitel zeigt dir, wie du diese Geradengleichungen aufstellst und welche vielfältigen Problemstellungen sich daraus ergeben.

Die Grundlagen: Herleitung und Bestimmung von Tangenten- und Normalengleichungen

In diesem Abschnitt lernst du Schritt für Schritt, wie die Gleichung einer Tangente und einer Normalen an einem gegebenen Punkt des Funktionsgraphen aufgestellt wird. Wir leiten die allgemeinen Formeln her und zeigen an Beispielen die praktische Anwendung. Das Verständnis der Beziehung zwischen Steigung, Funktionswert und Ableitung ist hierbei entscheidend.

m13v0202 In diesem Video wir ausführlich an einem Beispiel erklärt, wie man die Tangentengleichung aufstellt.

| auf teilen

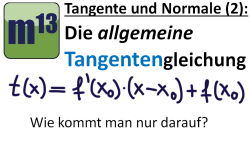

m13v0203 In diesem Video wird die allgemeine Tangentengleichung hergeleitet.

| auf teilen

m13v0204 In diesem Video wird gezeigt, wie man die Gleichung einer Normalen aufstellt. Die Normale steht im Berührpunkt senkrecht zur Tangenten.

| auf teilen

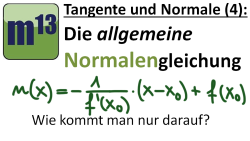

m13v0205 In diesem Video wird die allgemeine Normalengleichung hergeleitet.

| auf teilen

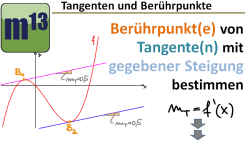

Fortgeschrittene Aufgaben: Wendetangenten, externe Punkte und Berührprobleme

Über die Grundlagen hinaus gibt es eine Vielzahl komplexerer Aufgabenstellungen rund um Tangenten und Normalen. Hier lernst du, Wendetangenten (Tangenten durch den Wendepunkt) aufzustellen, zu prüfen, ob sich zwei Funktionsgraphen berühren, oder wie man Tangenten von einem Punkt außerhalb des Graphen anlegt. Auch typische Klausuraufgaben, die verschiedene Konzepte der Differentialrechnung miteinander verbinden, werden in diesem Abschnitt behandelt.

m13v0416 Achtung: Zu diesem Video ist eine Korrekturanmerkung verfügbar. | auf teilen

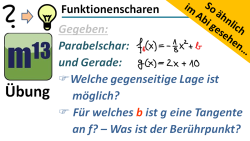

m13v0583 Bei dieser Aufgabe aus der Serie "So ähnlich im Abi gesehen" geht es um die gegenseitige Lage einer Parabel und einer Geraden. Die Parabelfunktion ist eine Funktionenschar in Abhängigkeit eines Parameters. Nun sollst du den Parameter so bestimmen sollst, dass die Gerade zur Tangente wird.. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

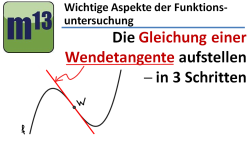

m13v0442 In diesem Video wird ein wichtiger Aufgabentyp behandelt: Das Aufstellen der Gleichung einer Wendetangente. Eine Wendetangente ist eine Tangente durch den Wendepunkt. Dazu muss man (1.) den Wendepunkt der Funktion bestimmen, dann (2.) die Steigung der Funktion an der Wendestelle über die Ableitung ermitteln und schließlich (3.) aus Punkt und Steigung die Geradengleichung aufstellen.

Im Video wird das Vorgehen am Beispiel einer ganzrationalen Funktion vorgemacht, doch im Prinzip lässt sich das Verfahren auf jeden Funktionstyp übertragen.

| auf teilen

m13v0807 Bei dieser Aufgabe sollst du eine allgemeine Eigenschaft von Funktionen dritten Grades nachweisen: den Wert der Tangentensteigung am Wendepunkt in Abhängigkeit von den Koeffizienten der kubischen Funktionsgleichung. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

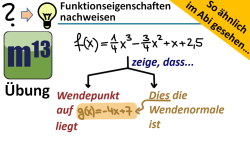

m13v0375 Bei dieser Aufgabe soll man zeigen, dass der Wendepunkt einer ganzrationalen Funktion auf einer gegebenen Gerade liegt und dass diese Gerade die Normale durch den Wendepunkt ist. Außerdem soll man den Graphen der Funktion verschieben und eine Gleichung der verschobenen Gleichung angeben. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download Musterlösung auf Patreon

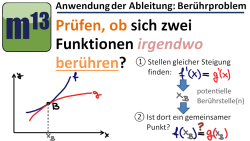

m13v0433 Nachdem in dem vorigen Video gezeigt wurde, wie man untersucht, ob sich zwei Graphen an einer gegebenen Stelle oder Punkt berühren, wird hier jetzt der allgemeinere Fall behandelt: Berührstellen bzw. -punkte von Grund auf Suchen und Berührtangente aufstellen. | auf teilen

m13v0431 In diesem Video wird gezeigt, wie man prüft, ob sich die Graphen zweier Funktionen an einer vorgegebenen Stelle/einem vorgegebenen Punkt berühren. Dies ist eine typische Aufgabe zur Anwendung der Ableitung. Zwei Funktionen berühren sich an einer Stelle x0, wenn dort ihre Funktionswerte und ihre Steigungen übereinstimmen. | auf teilen

m13v0443 In diesem Video wird gezeigt, wie man von einem Punkt aus, der selbst nicht auf dem Graphen der Funktion liegt, Tangenten an die Funktion legt und die zugehörigen Tangentengleichungen bestimmt. In einem weiteren Video wird eine weitere Methode gezeigt. | auf teilen

m13v0460 In diesem Video wird gezeigt, wie man nachweisen kann, dass bei einer ganzrationalen Funktion 3. Grades der Wendepunkt immer genau zwischen den Extrempunkten liegt (sofern des Extremstellen gibt). Dazu wird eine allgemeine Funktion 3. Grades betrachtet und dann mittels der ersten bis dritten Ableitung auf Extrem- und Wendestellen untersucht... | auf teilen

m13v0636 Eine Aufgabe, bei der es um die Fläche geht, die im I. Quadraten von der Tangente an den Graphen einer Funktion mit den Koordinatenachsen eingeschlossen wird. Für die Funktion f(x)=1/x ergibt sich ein interessanter Zusammenhang, den du beweisen sollst. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0218 Übungsaufgabe aus der Einführungsphase zu den Themen: Nullstellen, Extrempunkt bestimmen, Sekantengleichung und Tangentengleichung aufstellen.

Diese Aufgabe könnte so zum Beispiel in der Zentralen Klausur am Ende der Einführungsphase im hilfsmittelfreien Teil gestellt werden.

| auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0219 Übungsaufgabe aus der Einführungsphase zu den Themen: Nullstellen, Extrempunkt bestimmen, Sekantengleichung und Tangentengleichung aufstellen.

Diese Aufgabe könnte so zum Beispiel in der Zentralen Klausur am Ende der Einführungsphase im hilfsmittelfreien Teil gestellt werden.

| auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

Vertiefung: Zusammenhänge, Anwendungsaufgaben und das Newton-Verfahren

In diesem abschließenden Hauptabschnitt vertiefen wir Ihr Verständnis für die Differentialrechnung durch die Betrachtung von komplexeren Zusammenhängen und speziellen Anwendungsfällen. Du lernst, wie die Anzahl der charakteristischen Punkte einer ganzrationalen Funktion mit deren Grad zusammenhängt und wie du anspruchsvolle Aufgaben zur Funktionsanalyse meisterst. Darüber hinaus führen wir eine wichtige numerische Anwendung ein: das Newton-Verfahren zur näherungsweisen Bestimmung von Nullstellen. Diese Aufgaben fördern dein analytisches Denkvermögen und bereiten dich optimal auf umfassende Herausforderungen vor.

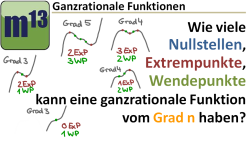

Anzahl und Beziehungen: Null-, Extrem- und Wendestellen

Wie viele Nullstellen, Extrempunkte oder Wendepunkte kann eine ganzrationale Funktion maximal haben? Und gibt es Beziehungen zwischen diesen Punkten? In diesem Abschnitt beleuchten wir die Verbindungen zwischen dem Grad einer Funktion und der möglichen Anzahl ihrer charakteristischen Punkte. Du lernst, den Mindestgrad einer Funktion zu bestimmen, die bestimmte Eigenschaften aufweist, und entdeckst interessante Beweise, wie z.B. die Lage des Wendepunkts zwischen Extremstellen einer Funktion 3. Grades.

m13v0446 In diesem Video wird besprochen, wie viele Nullstellen, Extrempunkte und Wendepunkte man für eine ganzrationale Funktion vom Grad n erwarten kann und welcher Zusammenhang für die Anzahl dieser charakteristischen Punkte besteht.

In diesem Video findest du Antworten auf typische Klausuraufgaben wie:

Wie viele Wendestellen hat eine Funktion 3. Grades?

Wie viele Extrempunkte kann eine Funktion 4. Grades haben?

usw. | auf teilen

m13v0822 Diese Aufgabe untersucht die Beziehungen zwischen der Anzahl der Nullstellen, Extrempunkte und Wendepunkte einer ganzrationalen Funktion und deren Auswirkungen auf den Graphenverlauf. Ziel ist es, den minimal erforderlichen Grad der Funktion zu bestimmen, der diese Eigenschaften ermöglicht. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0760 Bei dieser Aufgabe sollst du eine besondere Eigenschaft einer ganzrationalen Funktion nachweisen, die die Lage der Wendepunktstellen im Verhältnis zu den Nullstellen betrifft. Dabei musst du deine Kenntnisse zur Untersuchung von Funktionseigenschaften mithilfe von Ableitungen und zur Nullstellenbestimmung ganzrationaler Funktionen einsetzen. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

Anspruchsvolle Übungen zur Ableitung und Funktionsuntersuchung

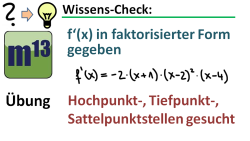

Hier findest du eine Sammlung von komplexeren und typischen Klausuraufgaben, die dein Verständnis der gesamten Funktionsanalyse herausfordern. Dazu gehören Aufgaben, bei denen Ableitungen in faktorisierter Form gegeben sind, Funktionen mit Produkt- oder Kettenregel abzuleiten sind oder Funktionen anhand von Wertetabellen und Ableitungen zu analysieren sind. Zur Sprachen kommen auch spezielle Fälle, wie die Bestimmung von Extrempunkten, wenn die zweite Ableitung versagt, und die Skizzierung von Graphen aus umfassenden Eigenschaften.

m13v0036 Überprüfe Dein Wissen - "Mathematisches Schnellkraft-Training"

Beantworte die Fragen zum Zusammenhang von Funktionseigenschaften und Ableitung

Nach Vorstellung der Aufgabenstellung kannst du das Video pausieren und die Aufgabe lösen; anschließend kannst du dir die Lösung anschauen.

| auf teilen

m13v0037 Teil 2 des "mathematischen Schnellkrafttrainings"... | auf teilen

m13v0038 Teil 3 des "mathematischen Schnellkrafttrainings" ... | auf teilen

m13v0279 Auch bei dieser Übungsaufgabe soll man mit Hilfe der Ableitungsfunktion Aussagen über charakteristische Punkte wie Extrem- und Sattelpunkte gemacht in der Ausgangsfunktion f machen. In diesem Fall ist die Ableitungsfunktion in faktorisierter Form gegeben, was die Untersuchung sogar einfacher macht. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

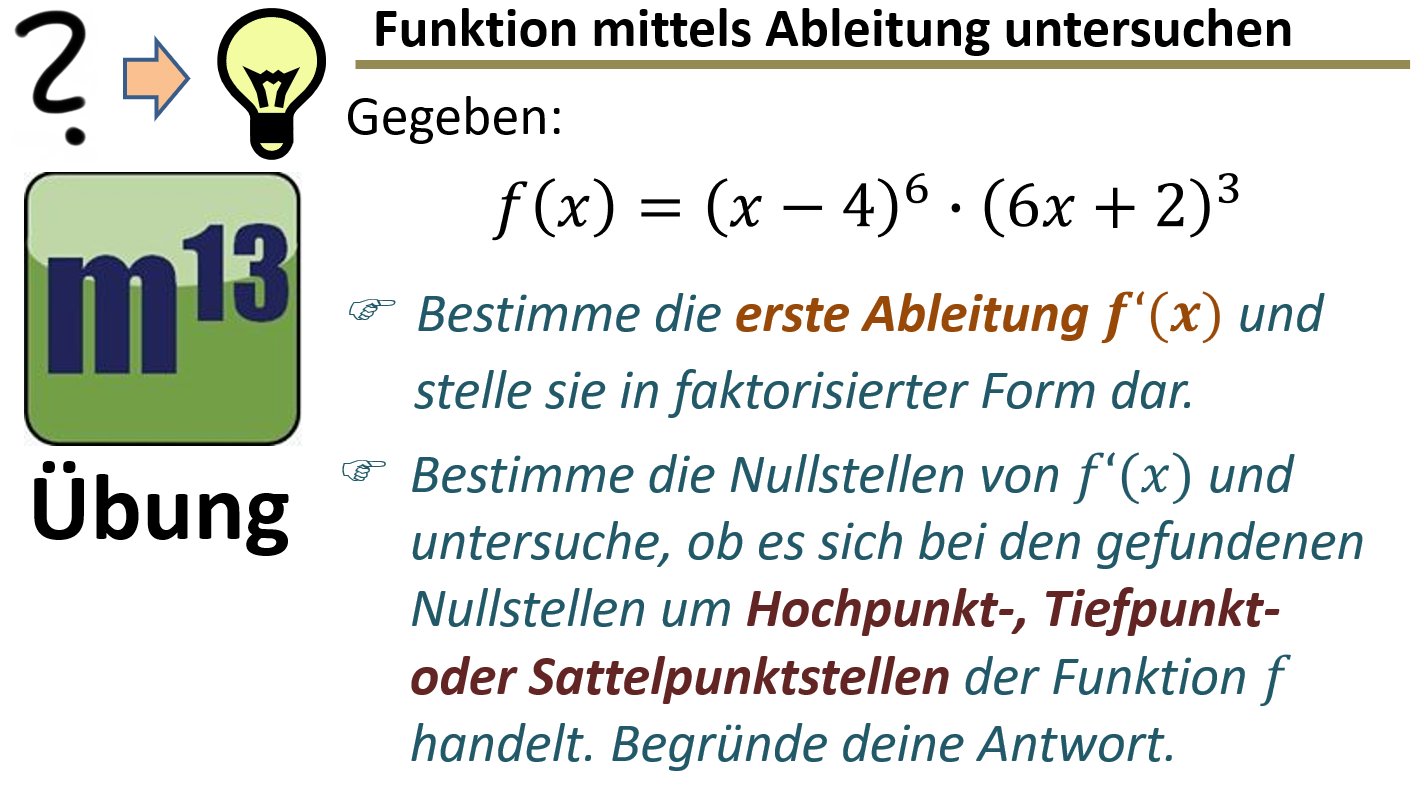

m13v0790 Bei dieser Aufgabe geht es um die Untersuchung einer ganzrationalen Funktion, die in faktorisierter Form gegeben ist. Die besondere Herausforderung besteht darin, die Ableitung mithilfe der Produktregel und der Kettenregel zu bilden. Anschließend werden die Nullstellen der Ableitung bestimmt, und du analysierst, ob es sich dabei um Hochpunkte, Tiefpunkte oder Sattelpunkte der Funktion handelt. Diese Aufgabe fördert dein Verständnis für die Ableitung und die Eigenschaften von Funktionsgraphen. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0666 Eine typische Aufgabe zur Untersuchung von Funktionseigenschaften einer Funktion (bzw. Ihrer Stammfunktion) mittels der Auswertung der Ableitung. So ähnlich in vielen Klausuren gesehen... | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download Musterlösung auf Patreon

m13v0809 In dieser Aufgabe untersuchst du das Monotonie- und Krümmungsverhalten einer Funktion mit einer anspruchsvollen Ableitung. Dabei trainierst du, Ableitungen korrekt zu berechnen und deren Vorzeichen zu analysieren, um Aussagen über die Eigenschaften der Funktion zu treffen. Tipp: Stelle die Ableitungen in faktorisierter Form dar ? das erleichtert dir die Analyse. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0796 In der Mittelstufe hast du die Scheitelpunktform der quadratischen Funktion kennengelernt: f(x)=a(x-d)2+e. In dieser Form kannst du die Koordinaten des Scheitelpunkts S(d|e) direkt ablesen. In dieser Aufgabe wendest du dein neues Wissen über die Funktionsuntersuchung mittels Ableitung an, um zu bestätigen, dass der Scheitelpunkt die Koordinaten S(d|e) hat. Diese Übung stärkt dein Verständnis für quadratische Funktionen und vertieft deine analytischen Fähigkeiten im Umgang mit Extremstellen. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

m13v0613 Ein Video aus der Serie "Mathematisches Schnellkrafttraining". Hier geht es darum, anhand von allgemeinen Aussagen über die Funktion f und ihrer ersten und zweiten Ableitung, einen möglichen Funktionsgraphen der Funktion f zu zeichnen. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

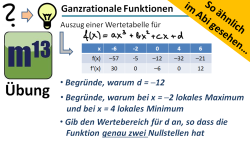

m13v0577 Bei dieser Aufgabe hast du für eine ganzrationale Funktion dritten Grades eine Wertetabelle für einige ausgewählte x-Werte für die Funktion sowie ihrer Ableitung gegeben. Zum einen sollst du Aussagen zu Extrempunkten machen, du sollst aber auch angeben, wie die Funktion zu verändern ist, damit sie genau zwei Nullstellen hat. Dies ist eine interessante Aufgabe, bei der dein Wissen über die Bedeutung der Ableitung und über die Transformation von Funktionsgraphen gefordert wird. Eine Aufgabe aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download Musterlösung auf Patreon

m13v0584 Eine weitere Aufgabe aus der Serie "Mathematische Schnellkrafttraining" bei es darum geht, Eigenschaften einer Funktion aus Eigenschaften ihrer Ableitung zu ergründen. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

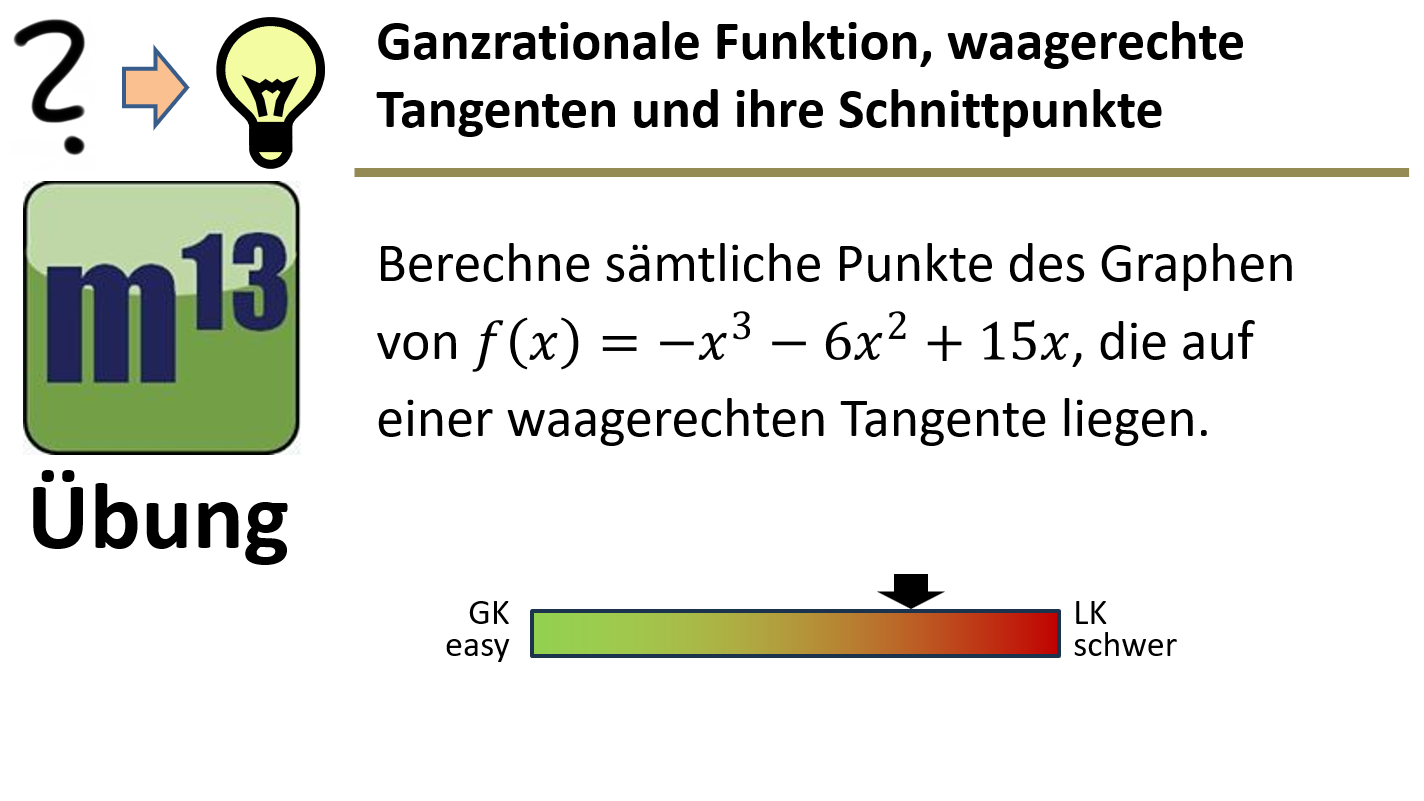

m13v0854 Bei dieser Aufgabe sollst du alle Schnittpunkte eines Funktionsgraphen mit seinen waagrechten Tangenten bestimmen. Das ist schon eine kleine Herausforderung, denn du musst eine ganzrationale Gleichung dritten Grades lösen. Entscheidend ist dabei die richtige Idee, die dich schnell und sicher zum Ziel bringt. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

Anwendungsaufgaben: Vom Sachkontext zur mathematischen Modellierung

Mathematik ist überall! Dieser Abschnitt hilft dir, die Brücke zwischen alltäglichen Sachverhalten und mathematischen Konzepten zu schlagen. Du lernst, Aussagen aus Textaufgaben in mathematische Terme (Funktionswerte, Ableitungen etc.) zu übersetzen und umgekehrt, mathematische Ergebnisse im Kontext des Problems zu interpretieren. Diese Fähigkeit ist unerlässlich, um die Differentialrechnung in realen Szenarien anzuwenden.

m13v0844 Diese Übungsaufgabe hilft dir, den Umgang mit Textaufgaben zu üben, indem du Aussagen aus dem Sachzusammenhang mathematisch übersetzt. Du lernst, wie Funktionswerte, Ableitungen und andere mathematische Begriffe verwendet werden, um die Situation zu modellieren. Außerdem übst du die umgekehrte Übersetzungsrichtung: mathematische Aussagen sollen im Kontext des Aufgabenproblems interpretiert werden. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um Textaufgaben gezielt und effizient zu bearbeiten. | auf teilen

Arbeitsblatt zum Download

Das Newton-Verfahren: Eine numerische Methode zur Nullstellenbestimmung

Nicht alle Nullstellen lassen sich einfach analytisch bestimmen. Hier kommt das Newton-Verfahren ins Spiel, eine leistungsstarke Anwendung der Differentialrechnung, um Nullstellen numerisch – also näherungsweise – zu finden. Sie lernen das iterative Verfahren kennen, bei dem man sich durch wiederholtes Anlegen von Tangenten der tatsächlichen Nullstelle annähert. Ein unverzichtbares Werkzeug für viele praktische Probleme.

m13v0435 Das Newton-Verfahren ist ein numerisches Verfahren zur näherungsweisen Berechnung von Nullstellen. Es beruht auf die wiederholte Anwendung einer Iterationsformel, bei dem das Ergebnis der Rechnung wieder in die Formel eingesetzt wird. So kommt man ausgehend von einem Startwert (und wenn der Algorithmus funktioniert) immer näher an die wahre Nullstelle heran.

In dem Video wird die Formel hergeleitet und die Anwendung vorgemacht. | auf teilen

m13v0436 In dem ersten Video dieser Serie hatten wir die Herleitung des Newton-Verfahrens zur näherungsweisen Bestimmung der Nullstelle einer Funktion besprochen. In diesem Video besprechen wir die Fälle, bei denen das Newton-Verfahren nicht funktioniert und schauen uns an Beispielen und Graphen an, was genau dann nicht funktioniert. In Prüfungen wird immer wieder gerne nach solchen Fällen gefragt. | auf teilen

Willkommen in der faszinierenden Welt der Differentialrechnung! Dieser Bereich der Mathematik ist nicht nur ein äußerst wichtiges und grundlegendes Konzept für die Oberstufe und das Abitur, sondern auch ein mächtiges Werkzeug zur Analyse von Funktionen und deren Veränderungen. Hier konzentrieren wir uns auf die Kerninhalte, die üblicherweise in der Einführungsphase behandelt werden. Du wirst lernen, wie man von der Betrachtung einer Änderung über ein Intervall zur momentanen Änderung in einem einzigen Punkt gelangt, wie man grundlegende Ableitungsregeln effizient anwendet und die Differentialrechnung umfassend zur Funktionsuntersuchung nutzt – von der Bestimmung der Steigung eines Graphen bis hin zur Identifizierung von Extrem- und Wendepunkten sowie der Gleichung von Tangenten und Normalen. Wir werden uns dabei hauptsächlich auf ganzrationale Funktionen sowie die Sinus- und Kosinusfunktion konzentrieren.